知研ボックス【三角形を動かそう】は、直角二等辺三角形のピースを1枚だけ動かして見本の形に変える取り組みをとおして、かたちの違いを見極めたり、図形を頭の中でイメージする図形認識力をやしないます。

こちらの記事では、【三角形を動かそう】の自宅での効果的な取り組み方をご紹介します。

知研ボックス【三角形を動かそう】でやしなわれる能力とは

図形による受容的思考力・集中的思考力・拡散的思考力

●受容的思考力とは:外部からの情報を正しく受け取る能力・理解力

●集中的思考力とは:2つ以上の情報から1つの結論を導き出す能力・論理力

●拡散的思考力とは:1つの事柄から色々な方面に思い巡らす能力・思考の柔軟性

※関連記事:知研ボックスで伸ばせる24の知能因子とは

知研ボックス【三角形を動かそう】自宅での効果的な取り組み方

①置いてみよう

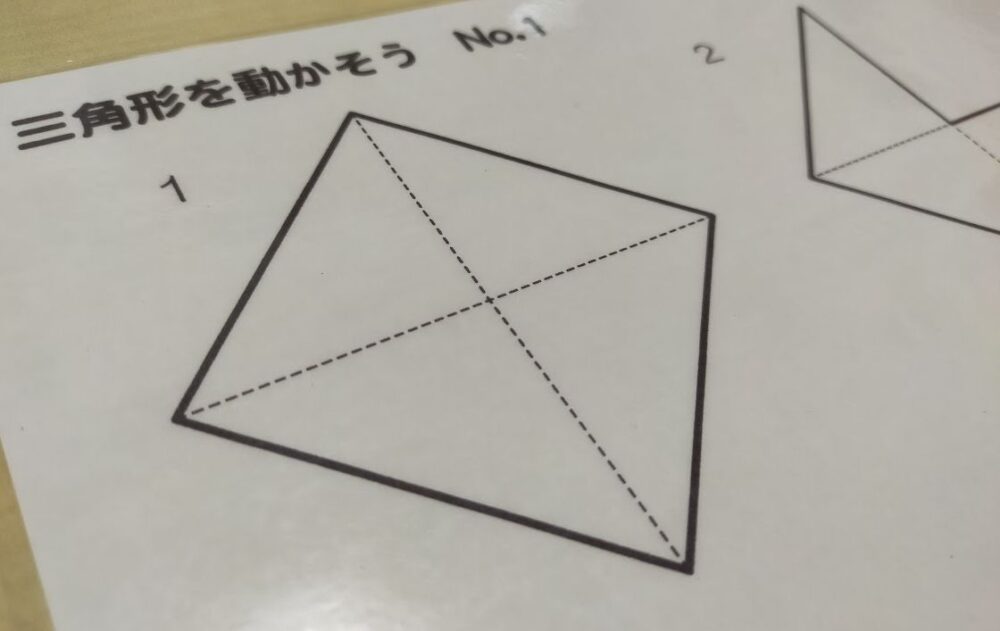

台紙の図形の上に、三角形4枚を置かせます。

図形の合成の課題です。辺の長さを合わせることを意識して置いてみましょう。

➁見本を見て作ろう

三角形4枚を使用して、台紙の図形を見ながら、同じものを机の上に作らせます。

1の図形ができたら、2~6も同じように作ってみましょう。

台紙の上に置いて作るよりも、かなり難しくなります!

見本の図形を頭の中で分割するイメージが必要となります。

③三角形を動かそう1

三角形を各々4枚ずつ、計8枚用意します。

※【三角形を動かそう】には三角形のピースが4枚しか付属していないため、他の直角二等辺三角形のパズルを使用するか、折り紙を四分の一に切ったものを使用しましょう。

1)三角形4枚で、台紙No.1の1の図形を机の上に作り、子どもにも同じ図形を作らせます。

子どもの見ている前で三角形を1枚動かして、違う形に作り変えます。

その後、子どもにも、三角形を1枚だけ動かして同じ形に作り変えさせます。

2)三角形4で、台紙No.1の1の図形を机の上に作り、子どもにも同じ図形を作らせます。

子どもに見えないように隠しながら、三角形を1枚動かして違う形に作り変えます。

その後、子どもにも、三角形を1枚だけ動かして同じ形に作り変えさせます。

もとの図形と、移動させて作った図形の違いをよく観察させましょう。

徐々に動かす枚数を2枚、3枚・・・と増やしてみましょう。

慣れてきたら、子どもと交互に問題を出し合って楽しく取り組んでみましょう。

④三角形を動かそう2

1)三角形4枚を使用して、台紙No.1の1の図形を机の上に作らせます。

三角形を1枚だけ動かして2の形に変えます。

同様に1枚だけ動かして、6の形まで作らせましょう。

2)三角形4枚を使用して、台紙No.2の1の図形を机の上に作らせます。

三角形を2枚動かして、2の形に変えます。

同様に2枚動かして、6の形まで作らせましょう。

もとの図形と、移動させて作った図形の違いをよく観察させましょう。

むずかしい場合は、実際に三角形を動かして試行錯誤してみましょう。

⑤頭の中で動かそう

三角形4枚を使用して、台紙No.1の1の図形を机の上に作らせ、三角形を1枚だけ動かして次の形に変えます。

ただし三角形を実際に動かさず、頭の中で考えてから動かすようにしてやってみましょう。

台紙No.2の1~6も同様に行います。

実際に手で動かさず頭の中で考えることで、図形をイメージする力をやしないます。

知研ボックス【三角形を動かそう】に似ている市販のおススメ教材

こぐま会 さんかくパズル

【三角形をうごかそう】と同じ直角二等辺三角形のパズルには、「こぐま会 さんかくパズル」があります。

「こぐま会 さんかくパズル」は直角二等辺三角形のピースが16枚入っており、お手本は別売りとなっています。

いずれも、見本を見て同じ形や模様を作るものですが・・・

「さんかくパズル 形づくり」には、1ページのみ、最初の基本の形から1枚だけ動かして、次の形(6種)に変えていく、という問題が掲載されています。

また見本帳がなくとも、「こぐま会 さんかくパズル」を用いて、上でご紹介した【三角形を動かそう】遊び方③のように、三角形を1枚動かして、実際にパズルを用いて作った実物見本と同じ形に変えていく、という取り組みを行うことができます。

※他にも、知研ボックスC期の教材について紹介しています>>>

※知研ボックス 自宅での効果的な取り組み方まとめはこちら>>>

コメント